Leseprobe - aktuelles Projekt - Ver-dichtungen

Hauptmenü:

- Homepage

- Fotocommunity

- Literarische Texte

- Malerei in Stoff

- Die AchtLosen

- Kontakt, Info

- Links

- Gästebuch

Leseprobe - aktuelles Projekt

Literarische Texte

Leseproben

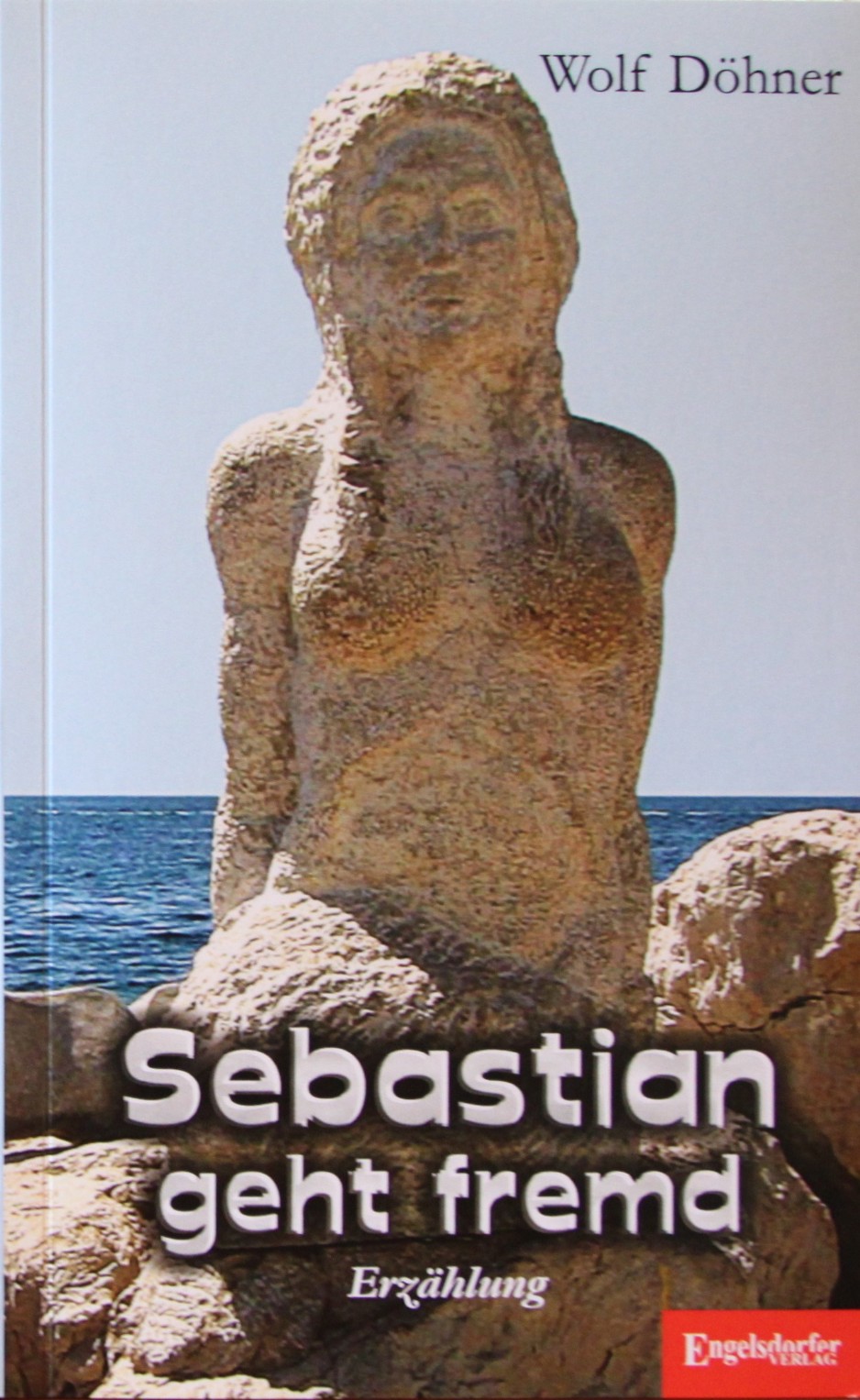

Sebastian geht fremd

Die gestrige erste Begegnung mit diesen kleinen Quälgeistern hatte ich noch in sehr guter Erinnerung. Sie waren immer plötzlich da, woher sie auch kommen mochten. Wenn man auf den mit grobem Kalk gesplitterten Boden schaute, konnte man oft nur vereinzelte Exemplare erkennen.

Doch wenn sie irgendetwas gefunden hatten, dass verwertbar war, kamen sie in Massen. Und manchmal hatte man das Pech, sich gerade dorthin zu legen, wo sich solch eine Ansammlung befand. Sie waren viel kleiner als die Ameisen, die ich von zuhause her kannte und ihr Biss weit weniger schmerzhaft.

Gestern war ich also angekommen. Und nachdem das Zelt aufgebaut war, hatte ich mich in die Sonne gelegt, die Augen geschlossen, und mich wärmen lassen. So war ich wohl etwas eingenickt, als ich plötzlich ein merkwürdiges Kribbeln am ganzen Körper bemerkte.

Als ich die Augen öffnete, fand ich mich übersät von kleinen Ameisen. Ich sprang auf und versuchte mich von ihnen zu befreien, indem ich herumhüpfte und bemüht war, mich mit einem Handtuch vom Schweiß mitsamt den Ameisen zu befreien. Das Krabbeln tat zwar nicht weh und wirklich zubeißen konnten die Plager nicht. Es war wohl eher der Schreck, der mich so herumhüpfen ließ.

„Ist das Gymnastik oder ein neuer Tanz?“

Das war nun in meiner Lage eine eher abwegige Frage, denn jeder konnte eigentlich sehen, in welcher Situation ich war. Und deshalb war die Frage wohl auch nicht ganz ernst gemeint, was ich auch gleich aus dem lachenden Gesicht der Fragerin entnehmen konnte.

Ich bemerkte nämlich meine Nachbarin, die gerade aus ihrem Campingbus getreten war und sich amüsiert meine Verrenkungen ansah. Sie war nackt, so wie ich und alle auf dem Campingplatz.

„Nein, nein, ich bin nur noch nicht an diese Landplage gewohnt.“

„Du kennst dich offensichtlich noch nicht aus hier. Die kleinen Biester sind ungefährlich, aber lästig. Am besten ist es da, sich mit einem Insektenschutzmittel einzureiben. Hier, nimm das, das wird zunächst helfen. Ich heiße übrigens Paulina. Aber du kannst mich Lina nennen. Die meisten duzen sich hier.“

Und damit reichte sie mir eine kleine Tube, die ich etwas verdutzt entgegennahm. Auf diese direkte Art der Kontaktaufnahme war ich nicht vorbereitet. Aber sie war mir auch nicht unangenehm.

„Ich heiße Sebastian. Aber alle sagen Basti zu mir. Du bist scheinbar schon länger hier und kennst dich mit den Eigenarten und Regeln der Örtlichkeit aus. Worauf sollte ich denn sonst noch achten?“

„Auf nichts, was nicht wieso auf der Hand liegt, zum Beispiel sich mit einer Sonnencreme einzureiben und es überhaupt mit dem Sonnenbad nicht zu übertreiben. Es weht zwar meist ein angenehmer Wind vom Meer. Aber die Sonne brennt gnadenlos und ein Sonnenbrand oder gar einen Sonnenstich kann man sich schnell holen.“

Wie zur Unterstützung ihrer Ausführung nahm sie einen Strohhut von der Zeltstange und setzte ihn auf. Das sah zwar auf ihren schwarzen Haaren ganz apart aus, aber ich musste ein wenig lächeln, denn ihre Worte kamen mir etwas mütterlich daher. Mütterlich sah sie jedoch nicht aus. Ich schätzte sie auf Anfang vierzig. Die nicht ganz zu verdeckenden Anzeichen von Falten um Mund und Augen deuteten darauf hin. Aber ihre Brüste waren noch voll und wohlgeformt, genauso wie ihr wohl nicht nur von der Sonne gebräunter Körper. Sie legte offensichtlich Wert auf Styling und Körperbetonung, denn um ihren Bauchnabel wand sich das Tattoo einer Schlange, deren Schwanzspitze auf die schmalen Reste ihrer rasierten Schambehaarung wies und damit der ganzen Erscheinung den deutlichen Ausdruck eines verführerischen Fragezeichens verlieh.

Es war durchaus nicht das erste Mal, dass ich mich auf einem FKK Platz befand. Im Gegenteil, die unbekleidete Art in der Natur zu sein gefällt mir – zumindest, wenn ich am Meer Urlaub mache. Der weitgehende Verzicht auf Kleidung und all der damit verbundenen Umständlichkeiten erzeugt in mir stets eine Art paradiesisches Gefühl, wozu in der Regel die äußeren Umstände den notwendigen Rahmen bieten.

Hinzu kommt, dass ich stets auf die kleineren, familiären Plätze gehe, wo sich Anzeichen von Stand oder Reichtum der Camper allenfalls am Äußeren der Campingbusse oder Anhänger ablesen lassen. Aber sie spielen keine Rolle. Es herrscht stets eine erfrischende, wenn auch nur zeitweise Gleichheit zwischen den Menschen.

Vielleicht mit aus diesem Grund habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Duzen, zumindest nach einer kurzen Phase des Kennenlernens sich oft ganz zwanglos ergibt.

Linas Spontaneität irritierte mich allerdings doch etwas und das nicht nur, weil sie mich geradezu mit ihrem Angebot überfiel, sondern auch wegen ihres Namens. Paulina, so heißt nämlich auch meine langjährige Freundin. Sie hat eine italienisch Mutter und lässt sich ebenfalls Lina nennen. Eigentlich war geplant, dass wir wie üblich zusammen Urlaub machten. Aber dann gab es kurz vor der Abreise eine Auseinandersetzung, die darin gipfelte, dass Lina das Haus verließ und mir beim Zuschlagen der Tür zurief, ich könne alleine fahren, so wolle sie mit mir keinen Urlaub verbringen. Ja, und nun war ich hier, alleine und in einem merkwürdigen Zustand von Trotz, Trauer und Erwartung.

Nachdenklich, fast etwas verlegen, gab ich Lina die Tube zurück.

„Vielen Dank für den Ratschlag. Ich bin allerdings nicht das erste Mal an den sonnenverwöhnten Stränden dieser Welt und deshalb ganz gut vorbereitet. Auf den Insektenschutz komme ich gerne noch zurück, aber ich brauche zunächst erst mal eine Abkühlung.“

Und während Lina meine Worte mit einem stummen Lächeln quittierte, ergriff ich mein Handtuch, schlenderte zum nahen Strand und warf mich ins Wasser.

Mit ein paar kräftigen Kraulschlägen verließ ich die fast Badewasser warme Strandzone, bis ich in kühleres Gewässer kam. Dann breitete ich Arme und Beine aus und überließ es dem Salzwasser, mich zu tragen, während ich meinen Gedanken nachhing.

Wie konnte geschehen, was geschehen war nach all den Jahren? Warum war ich alleine, ohne Paulina? Und warum war ich jetzt hier, alleine an dem Ort, den wir uns gemeinsam ausgesucht hatten? Freilich, der Platz war gebucht und musste folglich auch bezahlt werden, das war klar. Ich hatte zwar eine Reise-Rücktritts-Versicherung abgeschlossen. Es wäre nicht schwer gewesen, von einem befreundeten Arzt ein notwendiges Attest zu bekommen. Depressiver Erschöpfungszustand oder Hexenschuss. Und notfalls hätte ich sogar die ganze Buchung mitsamt der Folgekosten verfallen lassen können. Denn Urlaub allein zu machen, war eigentlich nicht das, was ich mir vorstellen konnte und wollte.

Und doch war ich gefahren, allein und keineswegs depressiv, sondern eher trotzig und mit der Absicht, einen schönen Urlaub zu verbringen. Und nun war da meine Nachbarin, die zufällig auch Lina hieß. Aber warum sollte sie nicht so heißen? Paulina ist ja kein so außergewöhnlicher Name, wenn auch etwas altmodisch. Und doch, was heißt denn zufällig? Ich musste an ein Gedicht denken, das ich vor langer Zeit einmal geschrieben hatte. Darin heißt es zum Schluss:

Was auf uns fällt, kann doch nur fallen, weil wir da sind. Denn jeder Fall hat stets ein Ziel, sonst fiel er nicht.

Ob Zufall oder nicht, Lina ließ mich nicht los, so oder so. Dabei war es nicht in erster Linie die Sinnlichkeit, die meine Nachbarin ausströmte. Es gehört zu den Annehmlichkeiten auf FKK Plätzen, dass gemeinhin Attraktivität, Sinnlichkeit oder einfach nur Schönheit dort eine eher untergeordnete Rolle spielen. Man registriert sie, aber sie führen in der Regel nicht zu dem Balzverhalten, das man sonst zwischen den Geschlechtern bemerken kann. Vielleicht liegt das wiederum auch daran, dass man Singles ausgesprochen selten auf diesen Plätzen findet. Ich war ohne Zweifel selbst eine solche Seltenheit und meine Nachbarin auch, denn eine Begleitung hatte ich bis jetzt noch nicht bemerkt. Auch die Tatsache, dass auf dem Fahrradständer am Bus nur ein Fahrrad montiert war, deutete darauf hin, dass sie allein unterwegs war.

Mit solchen Gedanken war ich gerade beschäftigt, als ich mit Verwunderung bemerkte, dass sich neben diesen Gedanken eine Stimme in mir zu Wort meldete, die meine Überlegungen zu kommentieren schien, so als müsse sie diese jemandem erklären.

*

„Nenne mich Basti! Ja ich weiß, das Entree klingt etwas nach Ideenklau. Aber in Zeiten der alternativen Fakten ist ein kleines Plagiat eine Art lässliche Sünde – sofern man es überhaupt bemerkt.

Wir leben in einer Welt, in der eine gut gefälschte Wahrheit eine echte als Fälschung enttarnen kann.

Die Jahrtausende alte Frage „Was ist Wahrheit?“ wird heute beantwortet mit der Gegenfrage „Welche Wahrheit meinst du?“ In weiten Kreisen unserer Gesellschaft wird zudem nur das als wahr begriffen, was man glauben will, womit der Begriff der Wahrheit vollständig korrumpiert wird.

Natürlich weißt du das alles. Aber was du vielleicht nicht weißt ist, dass du selbst eine Art alternatives Faktum bist, denn du existierst gar nicht wirklich, sondern nur in meinem Kopf.

Du wirst sicher heftig protestieren, denn du bist dir deines ganz eigenen Lebens sehr bewusst.

Und doch bist du mein Geschöpf. Ich habe dich erfunden, so sehr du auf deine Eigenständigkeit auch pochen magst, denn ich erzähle diese Geschichte. Zu jeder Erzählung gehört aber auch ein Zuhörer, sonst macht sie keinen Sinn. Also ist es letztlich konsequent, auch den Zuhörer zu erfinden. Und deshalb erlaube ich mir, dir einen Namen zu geben. Ich werde dich Franc nennen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist meine Schöpfung …

Ende der Leseprobe

Neuauflage

Woran liegt es, dass mich Berlin immer wieder fasziniert? Ich bin doch stets nur Zaungast in dieser Stadt – anders als mein Cousin Uwe.

Er lebt förmlich auf, seit er wieder in Berlin ist. Die Trennung von Carola, seiner langjährigen Freundin in München hat ihn zunächst in Depressionen gestürzt, erzählte er mir. Aber jetzt fühlt er sich befreit. Ein ungeheurer Druck ist von ihm gefallen. Er hat spontan alle Brücken zu München abgebrochen und ist mit fliegenden Fahnen zurück nach Berlin gezogen – ohne zu wissen, was ihn erwartet. Aber er hat vom ersten Augenblick, in dem er wieder in der Stadt war, um nach einer Wohnung zu suchen, gespürt, dass er hierher gehört.

Biografien sind unerbittlich, auch und gerade, wenn die Beteiligten selber sie lange oder sogar nie verstehen. Für Uwe ist Berlin tatsächlich so etwas wie eine Heimatstadt. Hier hatte er die wichtigsten Zeiten seiner Jugend verbracht. Hier hatte er später studiert, die Studentenunruhen 69 miterlebt und im SDS agitiert.

Erst kürzlich standen wir aus Anlass der Beerdigung meines Vaters auf dem Dahlemer Dorffriedhof und hatten dann später noch einen Besuch bei Gollwitzer und Dutschke gemacht, die auch dort ruhen.

Am Bahnhof hatte ich mir ein Buch von Cees Noteboom gekauft: Allerseelen. Der Feiertag lag zwar schon mehr als einen Monat zurück. Und in Berlin kennt man nicht einmal den Begriff, geschweige denn den folgenden Feiertag Allerheiligen. Aber der Klappentext sprach mich an. Nicht zuletzt weil die Handlung in Berlin spielt.

Uwe hatte mich vom Bahnhof Zoo abgeholt. Ich war von Osten gekommen. Der ICE von München nach Hamburg über Berlin. Durch die ehemaligen Zonenrandgebiete , bei Ludwigstadt durch das Schiefergebirge und über die Thüringische Grenze nach Probstzella. Es war erst 14 Jahre her, dass diese Gegend aus einem langen Dornröschenschlaf der neueren deutschen Geschichte erweckt wurde. Und wenn man bei der Fahrt durch das enge Tal bis hin nach Hockeroda an der Saale und dann weiter nach Saalfeld fährt, könnte man fast vergessen, im ICE 1518 nach Berlin zu sitzen. Geradezu gemächlich und irgendwie unwirklich schlängelt sich der Zug durch die Landschaft. Die Zeit scheint still zu stehen. Und manchmal huschen die baufälligen Schemen der Vergangenheit am Fenster vorbei und man ahnt, dass es kein Dornröschenschlaf, sondern eher ein Albtraum war, aus dem damals ein Teil Deutschlands erwachte.

Am frühen Abend erreichten wir dann das Weichbild Berlins.

Ganz selbstverständlich fuhren wir in diese Metropole ein. Ich dachte an die Zeit, in der eine Zugreise nach Berlin fast ein Abenteuer war. Wir passierten Schönefeld und später den berüchtigten Bahnhof Friedrichstraße, bevor wir am Hauptbahnhof ankamen

„Na, altes Haus, wie geht´s und wie war die Fahrt?“ begrüßte Uwe mich

„Ich verbitte mir Anzüglichkeiten und Fragen zu meinem Befinden, bevor ich nicht ordentlich gegessen habe“ Ich umarmte ihn und fügte hinzu. „Im Übrigen bin ich lediglich zwei Jahre älter als du, altes Haus.“

Wir verstanden uns wie immer sofort. Uwe hatte natürlich Plätze in einem Lokal nahe seiner Wohnung reserviert, wo wir dann ausgiebig speisten und uns austauschten.

Nach dem Essen zündete Uwe sich eine Zigarette an. Wir aßen gemeinsam fast ausschließlich in Lokalen, wo das Rauchen erlaubt war. Denn längere Zeit ohne Zigarette war für ihn ein Ding der Unmöglichkeit. Und so war eine seiner sich ständig wiederholenden Tätigkeiten das Drehen von Zigaretten, um seinen Vorrat aufzustocken Uwe hielt mir sein voll gefülltes Zigarettenetui entgegen.

„Ich habe für dich bereits mit gebröselt,“ meinte er.

„Hast du die Nachrichten heute schon gehört? Saddam Hussein soll sich in der Nähe seines Heimatortes versteckt halten.“

„Nein, aber egal wo er sich gerade aufhält, es wird Zeit, dass man den Despoten fängt.“

„Stimmt, er ist ein Verbrecher. Allerdings war er das lange mit ausdrücklicher Duldung des Westens.“

„Moral ist in der Politik eine Hure. Das war schon immer so. Ob in der großen Politik oder in der kleinen wie zum Beispiel in Berlin.“

Und nun wurden die neueren oder älteren politischen Skandale oder Skandälchen Berlins genussvoll durchgenommen und mit mehr oder weniger geistreichen Kommentaren versehen.

Das war das Procedere, wenn wir uns trafen.

Nun saß ich wieder im Zug südwärts. Was fasziniert mich an Berlin? Ich wollte nicht ständig in der Stadt leben. Nach einer überschaubaren Zeit zieht es mich zurück in die Beschaulichkeit meiner schwäbischen Kleinstadt, wohl wissend, dass ich von dort immer wieder eine Auszeit benötige, sei es in Berlin oder in einer anderen Großstadt.

Es sind natürlich nur am Rande die kleinen oder großen Geschichten der Stadt, die einen an Berlin faszinieren. Es ist weit mehr. Arthur, der Protagonist des Buches von Noteboom wandert bei Schnee durch die neu vereinte Stadt. Er kennt sie schon seit vielen Jahren. Auf beiden Seiten war er als holländischer Kameramann tätig. Ihn begeistert vielleicht am ehesten das Unvollständige dieser Stadt, dieses Kommen und Gehen, die Prozesse. In unzähligen scheinbar belanglosen kurzen oder längeren Filmszenen sammelt er Eindrücke, die die Vergänglichkeit und das Werden dokumentieren.

Der Zug passierte die Pott ebene Mark und ihre nicht endenden Birkenwälder. Birken sind Pionierpflanzen. Sie bereiten Künftiges vor, indem sie dem Boden Halt geben. Halt um nicht davon geweht zu werden vom Wetter oder dem Wind der Zeit. Halt, um kommenden Generationen von Pflanzen ein zu Hause zu geben. Denn erst Vergangenes kann den Humus bilden, auf dem Neues wächst.

Was hat Berlin mit den Birken zu tun, dachte ich und beantwortete mir im gleichen Atemzug selber die Frage: Die Stadt strotzt geradezu vor Vergangenheit. Aber dazwischen wächst unermüdlich Neues. Manches kann man schon sehen, wie den Potsdamer Platz, der nach seiner Befreiung von den Wundmalen der Trennung zwar neue Wunden zu verkraften hat und nicht wieder zu erkennen ist. Man muss ihn jetzt nicht mögen. Aber er ist Ausdruck von Lebenswillen und Neubeginn. Und vieles Andere erstrahlt in neuem Glanz. Berlin ist ein urbaner Wald von unglaublicher Vielfalt und Schönheit.

Aus meinen Gedanken wurde ich jäh in die Wirklichkeit um mich zurück gerissen. Im Speisewagen wurde es laut. Ein Gast hatte keinen Fahrschein und auch keinen gültigen Ausweis. Der Schaffner kündigte ihm gegen seinen lautstarken Widerstand an, dass er in Naumburg den Zug zu verlassen hätte. „Ich habe hier Hausrecht", meinte er. „Notfalls muss ich die Polizei benachrichtigen."

Es war der gleiche Gast, vor dem mich vorhin der Kellner gewarnt hatte, als ich mich an einen leeren Tisch setzen wollte.

"Setzen Sie sich an einen anderen Tisch," sagte er, ohne dass ich ihn sogleich verstand. " Hier sitzt noch ein Gast, der gleich wieder kommt." Er machte eine unmissverständliche Kopfbewegung, die pure Verachtung ausdrückte und zeigte auf ein halbleeres Bierglas, das noch auf dem Tisch stand.

Etwas verwirrt begab ich mich zu einem anderen Tisch, an dem schon eine junge Frau saß und las.

Der Gast kam dann tatsächlich kurze Zeit später zurück. Ein großer, braun gebrannter Kerl im Trainingsanzug. Die schwarzen Stummelhaare standen ihm wie eine Bürste vom Kopf. Seine tief liegenden Augen stachen unter starken Augenbrauen hervor, so dass er auf den ersten Eindruck eher Furcht einflößend erschien,

Aber als er dann zu meinem Tisch kam und die junge Frau ansprach, war seine Sprache leise und fast schüchtern. Sie verstand ihn zunächst genauso wenig wie ich. Dann wurde klar, dass er ihr etwas zu Essen bestellen wollte.

Sie bedankte sich aber und bat gleichzeitig um Entschuldigung, dass sie hier säße und lese.

"Sei mir nicht böse, aber ich will jetzt gerade lesen."

Sie waren also vertraut – wie vertraut war nicht zu erfahren.

Später ging ich zu meinem Platz im Abteil, um etwas zu Schreiben zu holen. Als ich wieder kam, war der Platz mir gegenüber leer. Der Bürstenkopf saß alleine weiter vor mir, als dann kurz vor der nächsten Station die Szene mit dem Schaffner einsetzte.

Wo mochte die junge Frau sein? Welches Schicksal mochte beide miteinander verbinden?

Während ich noch darüber nachdachte, fuhr der Zug wieder an. Draußen lief der Trainingsanzug auf dem Bahnsteig dem Zug mit nach vorne gebeugtem Oberkörper hinterher. Seine Gestalt erhielt dadurch fast etwas Groteskes, so als fiele dieser große Körper beim nächsten Schritt unweigerlich vorne über zur Erde. Aber er fiel nicht. Er wirkte zornig und ratlos. Dann entschwand er meinem Gesichtsfeld.

So enden Geschichten, dachte ich. Oder sie fangen so an.

Ende der Leseprobe

Neustes unveröffentlichtest Projekt

Ende des Theaters

eine fantastische biografische Skizze

von

Wolf Döhner

Für Kathrin und Tobias

Vorwort

Eine Biografie sollte Fakten wiedergeben. Eine fantastische Biografie tut das gerade nicht.

Vieles ist ist zwar in Ansätzen belegbar, vieles ist aber auch reine Fiktion.

Es ist ein Versuch, Erlebtes mit den Mitteln der Fantasie so zu verdichten, dass etwas Neues entsteht, etwas Künstliches und Fantastisches eben.

Und damit sind natürlich alle Bezüge zu tatsächlichen Personen nicht nach dem Wahrheitsgehalt sondern als Fiktion zu bewerten.

Wie lange Ulrich schon so hin und her gegangen war, wusste er nicht. Die Zeit spielte auch keine Rolle. War er nicht eben gerade noch im Theater gewesen? Oder hatte er das geträumt? Die Bewegung des Sekundenzeigers an sich ist etwas völlig Sinnloses. Sie gibt vor die Zeit zu messen. Doch wenn sich nichts verändert, welchen Sinn macht dann noch die Zeitmessung?

Jeder Schritt war gleich. Zuerst über das nackte Linoleum mit den dumpfen Klatschen der Schuhsohlen, dann der dämpfende Teppich, Drehung und zurück, zuerst der Teppich dann das Klatschen, unterbrochen von einer schleifenden Drehbewegung und dann das Gleiche von vorn. Waren es acht oder neun Schritte? Auch das egal. Der Tiger in seinem Käfig hat immerhin wenigstens noch die Gitterstäbe vor sich, die er fast liebkosend mit seinem Schweif streicht. Würde er die geöffnete Tür überhaupt wahrnehmen? Würde er hinausgehen und dann?

Wenn man sich etwas ganz fest wünscht, wird es Wirklichkeit, sagt man, einfach so.

Aber was ist, wenn die Wirklichkeit schon längst da ist und man sie nur nicht bemerkt?

Kann das Leben im Leben auch wieder verschwinden, falsch gewünscht, kein Anschluss unter dieser Nummer?

Aber das war ja alles Unsinn. Mochten seine Gedanken sich auch jagen wie ein Hund seinen eigenen Schwanz. Er wusste doch, dass sie in seinem Kopf waren. Sie waren hinein gekommen und fanden nun aus irgendeinem Grund nicht heraus. Er dachte an das Nashorn in einer Geschichte, dass zu lange dachte und zu spät los rannte. Aber er war kein Nashorn.

Und er wusste natürlich, wie die Gedanken in seinen Kopf gekommen waren. Schuld waren zwei Wörter gewesen, völlig banale zudem.

„Wie wars?“,hatte er gefragt. Das war selbstverständlich mehr als töricht gewesen. Denn es war er gewesen, der gerade aus dem Theater zurückgekommen, während Erika zu Hause geblieben war. Dantons Tod hatte sie nicht interessiert und mit ihm schon gleich gar nicht.

Merkwürdig dieser Danton. Er wehrt sich nicht, lässt sich hinrichten, weitsichtig schon das nahe Ende seiner Henker prognostizierend. Seine eigene Schuld und die Schuld der anderen lähmen ihn. So will er nicht leben. Aber er vibriert geradezu vor Leben.

Ja, er fühlte sich diesem Danton verwandt. Nicht, dass er ein Revolutionär gewesen wäre, eher ein Schwärmer, kein Demagoge, vielmehr ein Idealist, dem Danton durch seine Empörung über Unrecht verbunden wohl wissend, dass er immer mitschuldig sein würde.

Was lähmte ihn also, dass er das Leben, das er in sich hatte einströmen lassen in der Stadt, im Theater, hier zu Hause nicht lebte, nicht leben konnte?

„Wie wars“? hatte er gefragt und damit eigentlich nur das gefragt, was sie hätte fragen können. Eine Art Übersprunghandlung. Eben hatte sie noch telefoniert. Ein lautes Lachen lag noch in der Luft. Jetzt sah sie ihn an. Jegliche Verbindlichkeit war aus ihrem Gesicht gewichen. Er hätte sich auf die Zunge beißen können. Was zum Teufel war diese Mauer zwischen ihnen? Sie war immer ganz plötzlich da. Wie ein Vorhang senkte sie sich auf sie herab, erstickte alles Lachen, alles Leben und stand dann zwischen ihnen, wie eine Wand durch die man sich zwar sehen aber nicht erreichen konnte.

„Ja, wie wars?“ fragte sie eher geschäftsmäßig. „Gut“, sagte er und war sich sofort im Klaren, dass er abermals etwas Verkehrtes gesagt hatte.

„Sehr informativ!“ schnaubte sie. „Waren die Mutschlers da, wer hat den Danton gespielt, was habt ihr in der Pause besprochen? Aber zu wem sag ich das überhaupt“.

Dann war die Türe zu und sie verschwunden.

Kommunikation nennt sie es, dachte er, und meint Gespräche. Als ob der Mensch nur über das Wort existierte.Und dabei hatte sie Angst, erbärmliche Angst.

Es war das Leben, das sie plagte. Und ihn fürchtete sie, weil er nicht so sprach, wie sie es wollte oder verstanden hätte. Und doch war er wehrlos.

„Danton, wach auf! Wehr dich! Warum bist du so passiv?“

"Ich wollte es mir bequem machen. Es widert mich an das alltägliche Geschrei. Ich will lieber guillotiniert werden, als selber guillotinieren lassen. Ich habe es satt. Wozu sollen wir Menschen untereinander kämpfen? Wir sollten nebeneinander sitzen und Ruhe haben“.

"Wie du dich selber wieder übertriffst Danton. Merkst du nicht wie du von zweiter Hand lebst, wie du dich täglich kastrierst? Es stimmt, Leben besteht nicht nur aus Worten. Worte ohne Leben sind wie Kaugummi. Sie werden zerquetscht und gekaut, hin und her geschoben – doch sie bewirken nichts weiter als das Trainieren der Kaumuskeln. Warum hast du vor den Worten Angst? Spuk das Kaugummi aus. So kann es wenigstens noch zu einem Stein des Anstoßes werden."

"Warum sollte ich Angst haben, Camille? Warum sollte ich mich fürchten? Ich liebe das Leben wie das Grab. Das Grab ist Ruhe. Ich liebe die Ruhe."

"Ruhe! Ruhe! Du trägst sie wie einen Bauchladen vor dir her und bietest sie an wie saures Bier. Aber wer will sie denn wirklich? Die Ruhe ist nur ein Götze der Freiheit, die du suchst. Die Statue der Freiheit aber muss jeder selber gießen und sich am Ofen die Finger verbrennen. Worauf wartest du? Stirb meinetwegen, wenn du willst. Aber wehr dich!"

Mit einem Ruck blieb er stehen. Waren das seine Gedanken oder sprach da wirklich jemand?

Es gibt Zustände im Leben, in denen Wünsche und Wirklichkeiten, Raum und Zeit, sowie Zukunft und Erinnerung verschmelzen zu neuen Wirklichkeiten. Vielleicht bewegen sich diese Wirklichkeiten aneinander vorbei wie Windzüge, die einfach gelegentlich eine fast offene Tür weiter öffnen, so dass man sie durchschreiten kann. Ulrich sah die Tür und trat ein.

Vor sich bemerkte er einen langen Gang an dessen Ende ein Bediensteter stand, der ihm eifrig zuwinkte.

„Kommen Sie, es hat gerade angefangen!“

Verblüfft folgte Ulrich der Aufforderung, ohne den leisesten Schimmer zu haben, was ihn erwartete. Der Mann schob einen schweren Samtvorhang beiseite und führte ihn zu einem freien Platz in einer Loge. Auf der Bühne vor ihm sah er Danton am Spieltisch. Er sprach mit einigen Deputierten über die Revolution.

Ulrich schaute sich um. Das Theater, in dem er sich befand war nicht das, welches er vor wenigen Stunden verlassen hatte. Da er den Inhalt des Dramas kannte, interessierte ihn mehr seine Umgebung. Die Leute waren gekleidet im Habitus des Fin de Siecle aber offensichtlich eher dem mittleren denn dem oberen Bürgertum zuzuordnen. Ihm war klar, dass er aus seiner Zeit gefallen war. Aber das beunruhigte ihn keineswegs. Er fühlte sich wie in einem Kino und was gespielt wurde, war eher nebensächlich.

„Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind“, hörte er plötzlich neben sich sagen.

Erst jetzt sah er seine Nachbarin genauer an. Sie hatte sich wieder zurück gelehnt und schien dem Geschehen auf der Bühne zu folgen.

Er aber war zum ersten Mal, seit er die Tür durchschritten hatte, auf das Höchste alarmiert. Denn neben sich erkannte er selbst im Halbdunkel des Theaters seine Frau Erika. Zumindest war sie es der Gestalt nach.

Sein erster Impuls war, sie zu fragen, warum sie hier sei. Aber er konnte sich gerade noch zurückhalten und sich erinnern, dass er offensichtlich in einer anderen Welt gelandet war.

Es fiel ihm nach dieser Erkenntnis nicht schwer in eine Rolle zu schlüpfen, von der er annahm, dass sie der Zeit und der Situation gemäß wäre.

„Ich hoffe, Sie verzeihen meine Verspätung. Wichtige Geschäfte hielten mich auf, Sie verstehen.“

Es war das Klischee einer Antwort. Aber die Frau neben ihm, schien die Erklärung zu akzeptieren.

In der Pause nahm seine Nachbarin wie selbstverständlich seinen Arm und begab sich mit ihm in die Lounge des Theaters.

„Ich nehme an, dass Sie über Ihre Geschäfte nicht sprechen wollen“, begann sie nach einer Weile die Konversation.

Ulrich versuchte sich in seine neue Rolle ein zu fühlen, wohl wissend, dass er sich auf dünnem Eis befand.

„Und ich nehme an, dass Sie mehr als genug über mich wissen, um diesen Punkt getrost aus unserer Konversation auszuklammern.“ Es war ein Blindschuss aber er hatte Erfolg.

Sie schenkte ihm ein verstehend, gewinnendes Lächeln und schwieg.

Das verschaffte ihm die Gelegenheit, sich neu zu orientieren und seine Situation zu überdenken.

Er befand sich in einem Theater. Die Plakate, die er im Foyer gesehen hatte, klärten ihn auf, dass er Zeuge der Uraufführung von Büchners „Dantons Tod“ im Berlin des Jahres 1902 war.

Ulrich versuchte in seinen Gedanken und Erinnerungen zu ergründen, auf welcher Spielebene er sich gerade befand.

Klar war, dass er im wahrsten Sinne des Wortes ausgetreten war aus seinen normalen

Erfahrungen und Beziehungen. Aber ebenso klar war, dass sich diese in einer neuen Konstellation nur umso eindringlicher zu einer Wirklichkeit formiert hatten, die es ihm keineswegs einfacher machte, darin zu agieren. Allerdings war diese Situation deutlich spannender als die, die er zuvor sein Leben nannte.

Denn anders als in seinem bisherigen Leben hatte er einen spürbaren Spaß an der Ungewissheit, die ihn umgab.

Es war das Gefühl einer neuen Erfahrung und fast der Gewissheit, dass alles möglich war. Kurz, er spürte, dass er lebte, obwohl dieses Gefühl ihm in der letzten Zeit ziemlich abhanden gekommen war.

Es schien Zeit, mit seiner Begleiterin in eine Konversation einzusteigen, zumindest um nicht unhöflich zu erscheinen aber auch,um eventuelle Näheres über seine neue Umwelt zu erfahren.

„Wie gefällt ihnen das Stück?“ Es war eine Frage mit den geringsten Möglichkeiten ins Fettnäpfchen zu treten.

„Soll ich Ihnen schmeicheln? Oder wollen Sie meine wirkliche Meinung?“

„Warum sollten Sie mir schmeicheln?“

„Nun, dem Regisseur eines Stückes, das gerade uraufgeführt wird, sagt man ja im Allgemeinen nicht gerade die gröbsten Gemeinheiten.“

Er stutzt. Wer der Regisseur der Aufführung war, wusste er gar nicht. Aber wer er war, wusste er. Und er war natürlich kein Regisseur. Trotzdem wollte er die Rolle, die ihm zugedacht war, doch so weit wie möglich ausfüllen. Und so flüchtete er sich in die Ironie, die ja bekanntlich immer mehrere Gesichter hat.

„Haben Sie etwa Angst, mit Ihrem Urteil daneben und damit in einer geschichtlichen Fehlinterpretation zu landen?“

Sie sah ihn von der Seite an und schenkte ihm ein Lächeln, das er aus verliebten Zeiten nur zu gut kannte.

„Es geht hier weniger um geschichtliche Interpretationen, als um Wirklichkeiten, die zu Geschichten werden.“

„Im Allgemeinen sind Dramen die Wiedergabe von Vergangenheit und in dem Stück, dessen Zeuge wir gerade sind wohl erst Recht.“

„Bester Freund, ich meinte nicht das Theaterstück, sondern das Stück Leben, dass Sie gerade selber inszenieren.“

Er musste wohl sehr irritiert ausgesehen haben. Denn seine Begleiterin lachte hellauf.

Ehe er sich jedoch gefangen hatte, läutete es zum Zeichen, dass die Vorstellung weiter ging.

„Aber kommen Sie. Den weiteren Verlauf ihrer Inszenierung wollen wir doch wohl nicht verpassen.“

Und damit nahm sie wieder seinen Arm, um sich mit ihm in ihre Loge zu begeben.

Während sie gemächlichen Schrittes zurück zu ihren Plätzen flanierten, kam es Ulrich vor als kenne er einige der Zuschauer, die ihm auf dem Weg begegneten. Ja, er bemerkte sogar, wie er mehrfach offen oder diskret gegrüßt wurde, so wie man einen berühmten oder höher stehenden Mitmenschen auf sich aufmerksam macht, im Vertrauen, dass er sich erinnere, um dann von der Geste des erkannt Werdens selber ein Stück des Glanzes des Mitmenschen zu erhaschen oder doch zumindest in seiner Umgebung darauf hinweisen zu können, in welch illusteren Kreisen man verkehrte.

Ulrich fühlte sich erstmals, seit er hier war nicht ganz wohl in seiner Rolle. Einerseits war er eitel genug, sich über die Zeichen der Anerkennung oder gar Bewunderung zu freuen. Andererseits hatte er nicht den blassesten Schimmer, was hier gespielt wurde, wenn er einmal von dem Theaterstück auf der Bühne absah. Und so sehr er vor wenigen Minuten noch die Vermischung seiner Welt mit einer anderen genossen hatte, so sehr fühlte er sich zunehmend in die Defensive gedrängt und von Fragen bedrängt, die er zumindest im Moment nicht beantworten konnte. Dabei spielten die große Ähnlichkeit seiner Begleiterin mit seiner Frau Erika, deren wutschnaubenden Abgang er noch gut in Erinnerung hatte und die offenen oder verstohlenen Begrüßungen durch bekannte Gesichter eher eine Nebenrolle.

Am meisten verunsicherte ihn die Aussage Erikas – und er hatte beschlossen, sie zumindest vorläufig so zu nennen – dass er gerade ein Stück seines Lebens inszenierte.

Auf der Bühne hörte er Danton

"Puppen sind wir, von unbekannten Gewalten am Draht gezogen

nichts, nichts wir selbst!"

Die Schwerter, mit denen Geister kämpfen - man sieht nur die Hände nicht, wie im Märchen"

Ulrich war verwirrt. Irgendetwas stimmte nicht. Er hörte die Worte aber er sah Erika, seine Frau. Sie kam ihm entgegen. Ihre Augen strömten eine Kälte aus, wie ein Gletscherbach. Sie war nackt und umarmte ihn. Aber er spürte das Frösteln ihres Leibes. Er dachte an einen Wintermantel, den sie jetzt wohl eher gebraucht hätte.

"Komm zu Bett, mein Herz!"

Ich bin kein Wintermantel dachte Ulrich.

Auf der Bühne sah er Julie, die ihren Gatten tröstete, während sie zu Bett gingen.

Ja, irgendetwas stimmte nicht. Er war nicht Danton. Und mit dessen Todessehnsüchten konnte er sich erst recht nicht identifizieren. Er liebte das Leben. Aber im Gegensatz zu Danton, der das Leben genoss und nur aus Verzweiflung an dem Misslingen seiner Vision den Tod herbei wünschte, war er am Anfang eines Berufslebens. Es war eher Erika, die damit Schwierigkeiten hatte. Warum, das war eine der großen Fragen, die auch nach vielen Gesprächen mit ihr nicht geklärt werden konnten.

Und doch fühlte er sich dem Danton verbunden. Danton hatte eine Vision, für die er bereit war auch zu sterben, denn seine Vision passte nicht zur realen Wirklichkeit.

Ulrich hatte keine Vision, sondern allenfalls Wünsche an seine unmittelbare Zukunft. Und die waren recht banal. Er wollte ein einfaches, stressfreies Leben in einer Familie führen.

Vermutlich waren „stressfrei“ und „Familie“ schon Vorgaben, die nur schwer zu vereinen waren. Aber das wusste er bei seiner Eheschließung noch nicht und vielleicht hätte es ihn sogar nicht einmal von diesem Schritt abgehalten. Und genau da fühlte er eine Art Verbindung zu Danton, die sich in merkwürdiger Weise mit seiner derzeitigen Lebenslage verband.

Sie hatten geheiratet, weil sie zusammen bleiben wollten, ob aus Liebe hätte wohl keiner sagen können, denn keiner von beiden wusste eigentlich, was Liebe ist. Ja, Zuneigung war da, gewiss und dann heiratet man eben. Der Rest wird sich ergeben.

Aber er ergab sich nicht. Oder jedenfalls nicht so, wie es sich beide vorgestellt hatten.

"Adieu meine Freunde. Die Guillotine ist der beste Arzt."

Die folgenden letzten Sätze Dantons hörte Ulrich nicht mehr. Er war aufgesprungen und aus der Loge gerannt, öffnete die nächstbeste Tür um ins Freie zu stürzen und sah sich unvermittelt seiner Frau gegenüber. Sie saß auf dem Sofa und schaute ihn erstaunt an.

„Es tut mir Leid, Erika. Ich war nicht in der Stimmung, dir eine umfassende Inhaltsangabe des Theaterstückes zu geben. Dazu war ich noch zu tief in meinen Gedanken. Na, ja und dann habe ich eben etwas überkompensiert oder so…“

„Ist schon Ok. Ich hab mich auch nicht sonderlich geschickt verhalten.“

Es war das erste Mal seit einigen Monaten, dass sie beide Worte fanden, um so wieder aufeinander zu zugehen. Eine erste und seit langem vermisste körperliche Annäherung auf dem Wohnzimmersofa folgte.

Ende der Leseprobe.

Eine Veröffentlichung des gesamten Textes ist in Vorbereitung.